いつ頃からリンパ節が腫れているのか、痛みや倦怠感などの全身症状の有無を確認します。特定の地域によるウイルス感染が原因であることも考えられるため、出生地を聞かれることもあります。

腫れの形やかたさ、場所、痛みがあるかどうか、などを触診します1,2)。

年齢や全身状態も治療選択の要素となります3,4)。

血液細胞の数、肝機能、腎機能、ウイルス感染の有無、血液中のがん細胞の有無、C反応性タンパク(CRP)やアルブミンなどの数値を調べます2)。

また、マントル細胞リンパ腫では治療の経過を予測するため、白血球や血清LDHなどの数値を確認します3,4)。

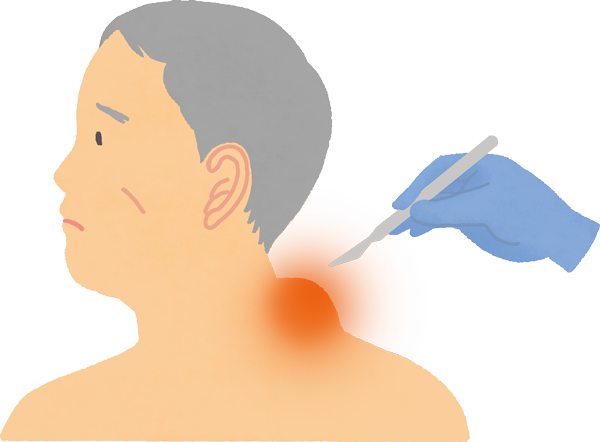

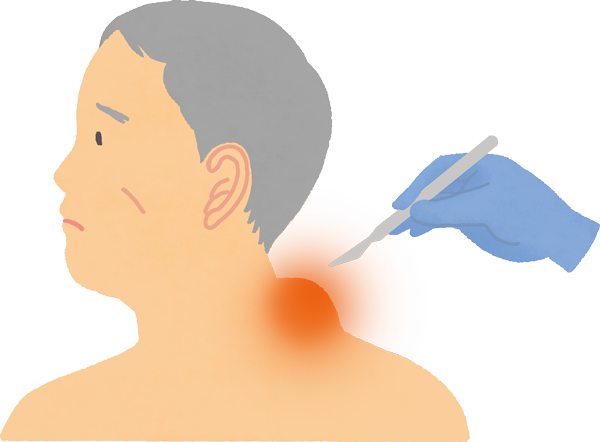

リンパ節の腫れの原因を調べるため、鎖骨の上や首(頸部)、わきの下、足の付け根の上あたり(鼠径部)など、なるべく患者さんの負担が少ない部位を選び、リンパ節を丸ごと、もしくは一部を採取します2,5)。採取したリンパ節は病理検査、細胞表面マーカー検査、染色体検査、遺伝子検査などに用います2)。

マントル細胞リンパ腫では、染色体検査で11番染色体q13と14番染色体q32に異常がみられることや、細胞表面マーカー検査で細胞の表面にCD5という抗原(マーカー)がみられることが知られています3,4)。

マントル細胞リンパ腫と同じくCD5陽性となる慢性リンパ性白血病ではCD23というマーカーが発現するのに対し、マントル細胞リンパ腫ではCD23は発現しません3)。

また、マントル細胞リンパ腫では細胞の成長サイクルを進めるタンパク質Cyclin D1の発現やSOX11という遺伝子の異常がみられることがわかっています2-4)。

リンパ節の病変の広がり(病期)を調べるために、レントゲン、CT、MRI、PET-CT(FDG-PET)などの画像検査を行います1,2)。

FDG-PET検査はがん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用した検査で、放射性元素がついたブドウ糖類似物質を投与することで、がん細胞が集まっている場所を調べるものです1,2)。

マントル細胞リンパ腫では、消化管に多発ポリープ病変を生じることがあるため3)、内視鏡検査や消化管造影で病変の有無などを確認することもあります。

がん化したリンパ球が骨髄へ入り込んでいないか(骨髄浸潤)を確認するため、骨髄の検査を行うことがあります3)。

骨髄穿刺では主に腸骨や胸骨、骨髄生検では腸骨から採取します2)。